En las décadas del 30 y 40 del pasado siglo –tiempos de mis abuelos ya entrados en años y de mis padres veinteañeros y aún por casarse– no había caminos de piedra y barrizales, arroyos desbordados y cualquier rancho que, por mísero que fuera, no lo hubiera visto pasar o recibido alguna vez.

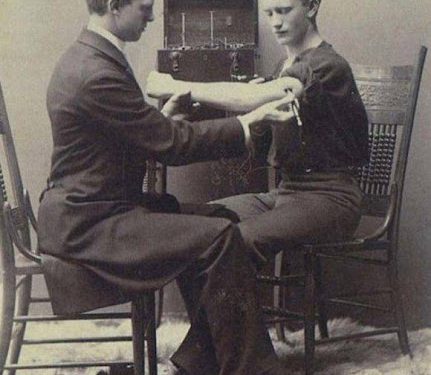

Su estetoscopio: un par de pabellones auriculares inusualmente grandes, y tal vez media docena de toallas de granité, increíblemente blancas, muy limpias, almidonadas y primorosamente plegadas; el maletín típico de los médicos de la época contenía, además: gasas, algodón, líquido Carrel, alcohol rectificado, Espadol, pinzas, tijeras quirúrgicas, bisturíes, hilo y agujas para suturas, Geniol, sulfas (sulfatiazol), alguna pomada, y no mucho más. Es decir: todo lo necesario para lo que hoy sería una “consulta de emergencia”; con algunas pequeñas diferencias: algunas veces tenía que pasar la noche al lado del enfermo, tomarle el pulso frecuentemente, bajarle la fiebre…

En tren, volanta (algunos decían “sulki” y los más finos, “charret”), carro de pértigo, o a caballo (no “en caballo” como oigo decir frecuentemente ahora), iba a donde lo llamaban, sin preguntar más que… “¿Qué síntomas tiene, che?”. En base a las respuestas preparaba su maletín y salía. A veces olvidaba darle un beso a doña Mercedes, su esposa…

Hace pocos años me contó su nuera, la poetisa Circe Maia (reconocida nacionalmente, y un poco más), que en la puerta de su consultorio, en la ciudad, había un cartel que rezaba algo así como: “No se cobra la consulta a quienes no tengan con qué abonarla”. Estoy seguro que era así porque contaba mi abuelo que muchas veces, además de la atención y las medicinas, dejaba algunos pesos bajo lo que mal podría llamarse almohada de algún enfermo de los misérrimos ranchos que visitaba.

Procedía del campo, de la vasta región del este del departamento, atravesada por el caudaloso arroyo Caraguatá, que en los mapas de las Misiones Guaraníticas del siglo XVII aparece con el dulce nombre de Caraguatay; ahí tenía estancia (Paso Livindo), de la cual comería, seguramente, porque de la medicina… poco y nada.

Sí: de este Norte guaraní y artiguista. Su gran amor, el hospital público, aunque fue cofundador de un sanatorio privado origen de la hoy Corporación Médica de Tacuarembó (COMTA).

En 3º de liceo lo tuve de profesor de Química. Con sus casi 81 años cumplidos seguía ejerciendo la docencia en carácter de profesor honorario. Yo lo respetaba y veneraba en grado sumo. Un día, a un bobalicón de la clase se le ocurrió decirle: “Profesor: ¿es cierto que Ud. es masón?”. La respuesta fue con clase: “Sí, yo soy masón y batllista, pero respeto a todo el mundo por igual”. Más claro, échale agua… Verdad plena.

Fue en 1970, año cumbre del Movimiento Tupamaro y de las revueltas estudiantiles; no se me borra su sabia frase: “La juventud está patológica, che”.

Se llamaba Ivo Ferreira Bueno; estudió Medicina en la “Sorbona” de la República; se recibió con 26 años de edad. Vivió la hoy tan cacareada y violada Ética Médica en sumo grado. No se enriqueció con la profesión médica; la enriqueció.

¡Vive por siempre en mi afecto! ¡Bendita por siempre su sagrada memoria!

Jesús de Tacuarembó, maestro.

TE PUEDE INTERESAR