El alborozo de la Caída del Muro de Berlín y el subsiguiente maníaco planteo del “Fin de la Historia” veló un trágico insuceso acaecido medio año antes: en la Plaza de Tiananmen fueron masacradas un número desconocido hasta el presente de personas por manifestarse buscando una posible liberalización del régimen chino. Pero a lo largo y ancho de ese período, cientos de millones de chinos vieron cambiar su signo económico: de sumergidos en la pobreza estructural a integrantes de una pujante clase media embarcada en hábitos de consumo asociados habitualmente a Occidente.

De algún modo, la sociedad china, incomprensible para la mayoría de nosotros, ha caminado no sólo al éxito económico, también a un desarrollo exponencial cultural y artístico. Su pléyade de autores, dos de ellos galardonados con el Premio Nobel (más allá de lo debatible de sus criterios) en este último período, están marcando sendas de creación inéditas. Y un fenómeno similar se está dando también en las artes plásticas. Un nombre ineludible es Ai Weiwei, en el que se conjuga su don artístico con su compromiso por un mundo mejor. Es claramente uno de los escultores más renombrados a nivel mundial, rebasando los límites del arte y deviniendo en un fenómeno social, al asumir un activismo y una acendrada defensa de la libertad de expresión.

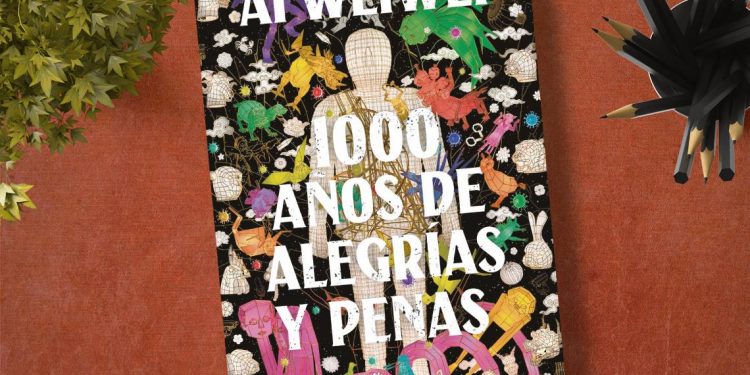

En “1000 años de Alegrías y Penas” pasa revista a sus orígenes, no solamente estéticos, sino de su muy peculiar camino ideológico. No es un dato menor que su padre, Ai Qing, no solamente era uno de los poetas más insignes del siglo XX sino amigo íntimo de Mao Zedong, lo cual no impidió que fuese defenestrado durante la llamada Revolución Cultural, al ser tipificado como “derechista”. Y esto tuvo consecuencias definitorias para él y su familia; fueron desterrados a un lugar desolado conocido por el sugestivo nombre de “La pequeña Siberia”, donde fue condenado a trabajos forzados limpiando baños públicos. En estos diarios está relatada no solo esta peripecia sino la dramática vuelta de la historia: logra abandonar China para estudiar arte en EEUU donde trabó amistad con el beatnik Allen Ginsberg y logró acercarse al mundo del pop art de Andy Warhol.

“Nací en 1957, ocho años después de que se fundara la “Nueva China”. Mi padre tenía cuarenta y siete. Durante mi niñez, mi padre casi nunca hablaba del pasado, porque todo lo envolvía la espesa niebla del discurso político dominante y cualquier indagación de los hechos podía provocar represalias demasiado terribles; no merecía la pena correr el riesgo. Cuando el pueblo chino se plegó a las exigencias del régimen lo pagó con la muerte de su espíritu y de la capacidad para contar las cosas tal como en verdad ocurrieron”.

“Tardé medio siglo en pensar seriamente en estas cosas. El 3 de abril de 2011, cuando estaba a punto de tomar un vuelo en el aeropuerto internacional de Pekín, un enjambre de policías de paisano se me echó encima. Pasé los siguientes ochenta y un días desaparecido en un agujero negro. Fue ahí, en mi encierro, cuando me puse a reflexionar sobre el pasado; pensaba, sobre todo, en mi padre, intentaba imaginarme cómo fue su vida entre rejas, ochenta años antes, en una prisión nacionalista. Caí en la cuenta de que apenas sabía nada de aquel calvario suyo, de que nunca me había interesado de verdad por su vida. En mi niñez, el adoctrinamiento ideológico proyectaba sobre nosotros una luz tan invasiva e intensa que nuestros recuerdos se esfumaron como sombras. Los recuerdos eran un fardo del que convenía deshacerse. La gente no tardó en perder no solo la voluntad, sino también la facultad de recordar. Cuando el ayer, el mañana, el hoy se diluyen en un borrón informe, la memoria –salvo por su peligro potencial- no significa nada”.

TE PUEDE INTERESAR