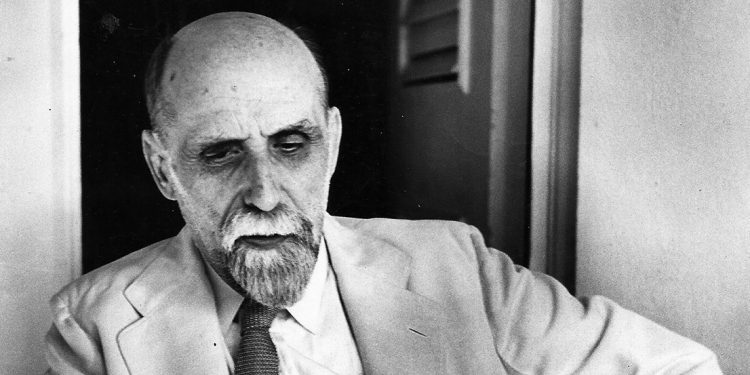

Una infancia feliz, aunque solitaria, en su Moguer natal, será siempre evocada por el poeta que afrontará en su adolescencia la muerte repentina de su padre, causa aparente de una primera crisis que motivó su internación en un sanatorio de Burdeos. Sin embargo, y esa ha sido una constante a lo largo de su vida, la enfermedad no inhibió su deseo de escribir. A sus primeros libros de poemas “Ninfeas” y “Alma de violeta”, se sumó “Rimas de sombra”, escrita en Francia, publicada en Madrid en 1902. Esta poesía juvenil, con uso frecuente de la forma métrica del romance popular, podría enmarcarse en la llamada “Generación del 14” o “Novecentismo”, por su afán de pureza y despojo.

En otro sanatorio, esta vez en Madrid, escribe “Arias tristes” y allí vive, según sus propias palabras “algún amor romántico de una sensualidad religiosa”. La obra afirma influencias del simbolismo, y a ella siguen “Jardines lejanos” (1907) y “Pastorales” (1911), que presentan ya ciertas audacias y una riqueza propia de la “Generación del 27”. Pero el cambio más radical se produce en la delicada prosa poética de “Platero y yo”, cuya primera edición data de 1914, obra que muchos recordamos de cuando era lectura indispensable en las escuelas primarias de Uruguay y Argentina. En este libro, pequeño y sin pretensiones, el autor deja de ser el poeta narcisista y melancólico de obras anteriores para abordar su recuerdo de la realidad de Moguer, describiendo escenas y personajes con una mirada compasiva y llena de ternura.

En la primera etapa de su vida creativa, Juan Ramón Jiménez procuraba capturar y describir la belleza en su acepción estética, sensorial. También fue siempre un perfeccionista; corregía su obra incansablemente y cultivaba “la belleza de lo exacto”, buscando con ahínco las palabras justas para expresarse. No descuidaba detalle alguno en que pudiera manifestarse lo bello. Durante años fue publicando poesías en cuadernos impresos, ocupándose hasta de su diseño y calidades de papel para que aportasen a la belleza del conjunto.

En 1916 hace su primer viaje por mar para casarse en Nueva York con Zenobia Camprubí Aymar, e inicia “Diario de un poeta recién casado”, obra muy innovadora escrita en verso libre y prosa a la que siguen “Eternidades” (1918) y “Piedra y cielo” (1919). En estas últimas se evidencia un deseo de identificación con la belleza, concebida no tanto en su aspecto sensorial sino como presente en el interior de quien la encuentra, unión liberadora de la finitud, único modo de participar de lo eterno. El deseo de eternidad y de identificación con lo bello será a partir de entonces una constante en sus poemas y escritos.

En 1936, debido a la guerra civil, la pareja abandona España y pasan sus últimos años primero en Cuba, después en varias ciudades de Estados Unidos y finalmente en Puerto Rico. Ambos tienen gran actividad como docentes, si bien Juan Ramón es nuevamente presa de la depresión en dos períodos que lo mantienen inactivo e incluso hospitalizado.

En 1948 visitan Argentina y Uruguay, países donde el poeta es recibido por una multitud que lo aclama y lo sorprende, puesto que él nunca había buscado el aplauso de las masas. Dicta conferencias en varias ciudades y toma contacto con numerosos poetas rioplatenses que le parecen valiosos, al punto que prepara una antología con obras de varios de ellos, que nunca llegó a publicarse.

A partir de esos encuentros Juan Ramón mantiene correspondencia con muchos escritores uruguayos, como la había mantenido desde 1907 con José Enrique Rodó, a quien admiraba desde su adolescencia, tal como lo cuenta en sus “Siluetas de hispanoamericanos” en estos términos:

“Qué misteriosa actividad nos ocupaba a algunos jóvenes españoles, cuando hacia 1899 se nombraba en nuestros grupos de Madrid a Rodó. “Ariel”, en su único ejemplar, andaba de mano en mano sorprendiéndonos”.

El viaje al Río de la Plata fue para él muy significativo, no solo por la calurosa acogida que allí tuvo, sino porque en el trayecto marítimo de ida tuvo una experiencia mística inesperada e inefable, cuando estaba en la cubierta del barco contemplando las nubes y el mar y sintió un especial estado de gracia que le comunicaba en forma plena con la belleza del mundo, vivencia que más tarde intentó transmitir en el poema “Espacio” y en los libros “Animal de fondo” y “Dios deseado y deseante”. Varios meses le duró esa íntima, profunda, satisfacción, que naturalmente el tiempo fue apagando, pese a lo cual persistió siempre, según él mismo dijo, como consuelo e inspiración.

¿Tu corazón las voces ocultas interpreta?

sigue, entonces, tu rumbo de amor. Eres poeta.

La belleza te cubra de luz y Dios te guarde”.

Es ésta la última estrofa del poema “Atrio” que Rubén Darío dedicara al joven Juan Ramón Jiménez para incluir en “Ninfeas”, su primer libro. Es quizá sorprendente que el último verso, cual bendición eficaz y profética, se haya cumplido cabalmente, porque la belleza no ha dejado de iluminar al gran poeta español a lo largo de toda su vida.

La muerte bella

¿Que me vas a doler, muerte?

¿Es que no duele la vida?

¿Por qué he de ser más osado

para el vivir esterior

que para el hondo morir?

La tierra ¿qué es que no el aire?

¿Por qué nos ha de asfixiar,

por qué nos ha de cegar,

por qué nos ha de aplastar,

por qué nos ha de callar?

¿Por qué morir ha de ser

lo que decimos morir,

y vivir sólo vivir,

lo que callamos vivir?

¿Por qué el morir verdadero

(lo que callamos morir)

no ha de ser dulce y suave

como el vivir verdadero

(lo que decimos vivir?)

(*) Columnista especial para La Mañana desde Madrid

TE PUEDE INTERESAR