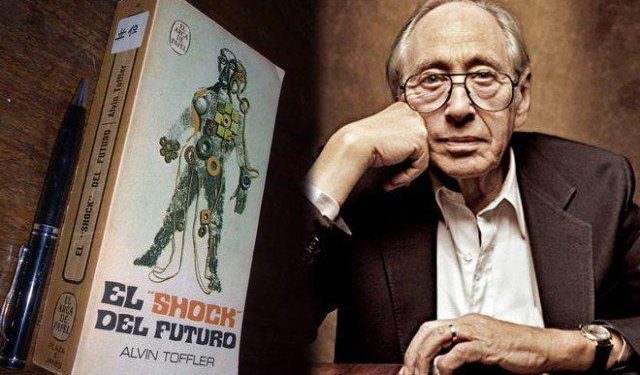

«Cualquier cambio, en cualquier momento, por cualquier razón, resulta deplorable», dicen que dijo el duque de Cambridge. En Il Gattopardo, Lampedusa sostiene una posición similar: cambiar algo para que todo siga como está. No, no me estoy refiriendo a algo actual ni cercano. Solo releí un texto de Alvin Toffler que escribió hace medio siglo: El shock del futuro, un futuro que ya debería estar aquí. Alvin Toffler (1928-2016) fue un futurólogo. El Diccionario de la Lengua Española explica que la futurología es el «conjunto de estudios que se proponen predecir el futuro». Desde la mitológica Casandra hasta el no menos mitológico Nostradamus, adivinar el futuro ha sido una preocupación constante del ser humano. En todas las épocas han existido émulos y aún perviven en esta posmodernidad desangelada. Toffler no pretendía el don de la videncia. No predijo la caída de las Torres Gemelas ni la elección de Donald Trump. Su preocupación por el futuro giraba más en el impacto que las nuevas realidades tendrían sobre la salud de las personas. Una persona inmersa repentinamente en una cultura totalmente extraña sufriría un shock (supongámonos solos, en Corea del Norte). Toffler afirmaba que esa situación llegaría a darse aun dentro del propio contexto cultural. Esto sería aún más dañino para el afectado porque, mientras en el ejemplo podríamos regresar al paisaje conocido, en esta segunda hipótesis y en lenguaje lorquiano: «…yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa».

¿Qué tendría que pasar? ¿Un desastre natural? ¿Una Hiroshima? No, es solo la aceleración del cambio que produce el desarrollo de la tecnología. Toffler dice que sería «una nueva enfermedad psicológica, turbadora y virulenta». Ese ritmo creciente del cambio sería la enfermedad del mañana: el shock del futuro. Como esto lo escribió hace 50 años, ese mañana de que habla, es hoy.

Su tesis es que siendo el ser humano un biosistema con una capacidad limitada de adaptación a los cambios, cuando esa capacidad se ve saturada el individuo se enferma.

En los años 60, dos médicos norteamericanos habían inventado lo que llamaron «Life-Change Units Scale», un instrumento a través del cual pretendían medir la incidencia de los cambios en la vida de las personas.

La prueba

Un experimento patrocinado por la Armada estadounidense les dio la oportunidad de comprobar su eficacia. Tomaron como objeto las tripulaciones de tres barcos que estarían en alta mar seis meses. Se entregó a cada marino un formulario donde debían reflejar los cambios de vida ocurridos el año anterior al viaje. La intención era comparar la cantidad de cambios con las enfermedades ocurridas de modo de comprobar si los que habían tenido más cambios eran los que se habían enfermado más veces.

El cuestionario era inflexible. Se preguntaba desde si había tenido problemas con superiores hasta si había modificado sus hábitos de comida o de descanso. Problemas familiares, nacimiento de hijos, casamiento, divorcio, fallecimientos, mejoras o desmejoras en su situación económica, mudanzas, nuevo automóvil, ascensos. ¿Había, su esposa, empezado a trabajar o dejado de hacerlo? ¿Había pedido dinero a préstamo o en hipoteca? ¿Cuántas veces había salido de vacaciones? ¿Se había producido algún cambio importante en sus relaciones con sus padres?

Lo significativo es que no se preguntaba si el cambio había sido bueno o malo, no se pedía una valoración. Los cambios podían haber sido todos positivos. La conclusión fue la esperada: los que enfermaron fueron los que tuvieron el mayor número de cambios.

Pero los efectos de esta cada vez más desmesurada aceleración del cambio no son solo físicos. Toffler incluye el «creciente uso de drogas, auge del misticismo, repetidas explosiones de vandalismo y de caprichosa violencia, políticas de nihilismo y de nostalgia, apatía morbosa de millones de personas», fenómenos que estarían dados por la tensión entre la sobreestimulación y la carga de la toma de decisiones. Con relación a su más que discutible mención al misticismo, que para él es un síntoma de enfermedad, no es ocioso señalar que la posición de Toffler es agnóstica, lo que responde a su inicial formación marxista.

En cuanto al impacto del cambio tecnológico, establece una distinción entre aquellos que viven en el pasado, los que viven en el presente y un número relativamente reducido de lo que viven en el futuro. Medio siglo después las categorías se mantienen. De hecho, siempre van a existir. Hasta aquí uno tiende a creer que no hay forma de escapar a las consecuencias de la cultura superindustrial –para él asistir a un culto religioso es vivir en el pasado–. No obstante, da una serie de consejos, que pueden ser útiles.

En principio, encontrar un equilibrio entre lo que llama decisiones «programadas» y «no programadas». Las primeras surgen de las rutinas. El hombre que compra el mismo periódico en la misma esquina, que busca en la farmacia la misma marca de pasta de dientes, que aguarda el bus para ir al trabajo en la misma parada, tomó en algún momento esas decisiones. Cuando actúa de ese modo, ahorra la carga psicológica de tener que estar eligiendo. Se trata de acciones de bajo costo. La carga mayor se produce cuando hay que adoptar decisiones en asuntos no programados: ¿cambiaré el coche?, ¿aceptaré esa oferta de trabajo?, ¿me casaré? Si la vida se reduce a la rutina se torna aburrida, pero a su vez, si la suma de situaciones nuevas cuya resolución requiere una alta carga psíquica es excesiva, el desenlace inevitable es la angustia y en última instancia la psicosis. «Es que la aceleración incontrolada del cambio científico, tecnológico y social altera la facultad del individuo de tomar decisiones sensatas y adecuadas sobre su propio destino».

Como no es posible impedir el cambio, Toffler sugiere dirigirlo. No debería acumularse un divorcio a un cambio de empleo; el nacimiento de un hijo a mudar el domicilio; la viudez a una inmediata venta de la vivienda.

Predicciones

Dentro de los cambios que aventura inevitables, está la invasión de los mares. El hombre se volverá a la acuacultura, dice, e incluso imagina seres humanos con branquias implantadas quirúrgicamente, para «trabajar, jugar y amar en el fondo de los mares». Además, con el conocimiento del mar y el uso de satélites podría manipularse el tiempo atmosférico. Cita como fuente la American Meteorological Society que afirma en 1968 que «la modificación del tiempo es hoy una realidad».

Con relación al cloning y su aplicación en humanos, entrevistó al Premio Nobel Joshua Lederberg quien preveía ese hecho para 1985.

Con respecto a la familia –«base de la sociedad» según nuestra Constitución– pronostica: «Matrimonios sin hijos, paternidad profesional, crianza de niños después de la jubilación, familias comunitarias, comunidades, matrimonios geriátricos de grupo, unidades familiares homosexuales, poligamia…». Incluso cambiarán las pautas del crecimiento, la madurez y la vejez. «No conocemos ningún límite intrínseco a la duración de la vida. ¿Cuántos años les gustaría vivir?», dice citando al biofísico doctor Robert Sinsheimer, en un anticipo del transhumanismo.

Pero las revisiones del cambio «no deberán hacerlas los políticos, los sociólogos o los revolucionarios elitistas, ni los técnicos… sino el pueblo». Debemos «ir al pueblo y preguntarle: ¿Qué clase de mundo queréis, para dentro de diez, veinte o treinta años? En suma, tenemos que iniciar un continuo plebiscito sobre el futuro».

En el mundo real esas compulsas no siempre son eficaces. En el Uruguay tenemos, con el caso de la Ley de Caducidad, un claro ejemplo de consultas que no se respetan.

TE PUEDE INTERESAR