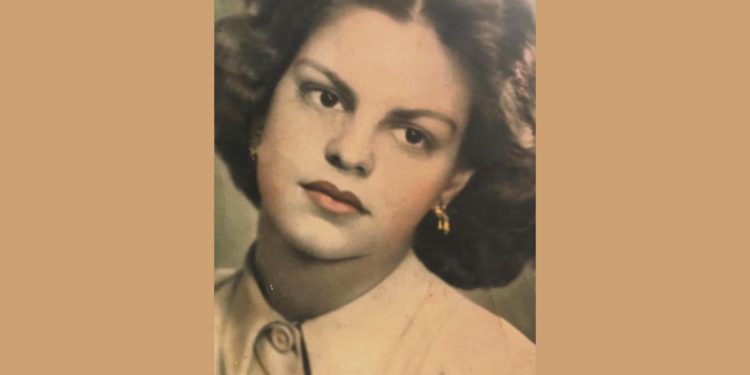

Decía Cervantes que el oficio de las letras da más infortunios que alegrías; en algo tenía razón seguramente. Pero no hay duda que es una de las fuentes de felicidad, como lo es el amor, como lo es el mar, como los son los perros, las flores y ciertos atardeceres que presagian la titilante infinitud de las noches. Gracias a la literatura tuve el privilegio de conocer a Susana Cabrera, escritora, amiga y símbolo de un gesto cultural que conforma parte de lo más sincero y noble de nuestro patrimonio nacional.

Le debo a Marta Montaner –a cuya memoria rindo homenaje– y a su hermana Susana haberme puesto en contacto con esta escritora que supo levantar desde la inmediatez de su imantado entorno de historias y misterios de Tacuarembó aquello de universal y de inmortal que hay en los paisajes, en las palabras y recuerdos de personas y hechos de un mundo que de otro modo hubieran sido atravesados por la indiferencia o el olvido. Susana convirtió en certera literatura la historia que no debió perderse, reconstruyó con la cercanía de la fábula lo que José Hernández llama las cosas del tiempo, ese perderse fecundo en los encuentros que el corazón y la curiosidad y la conciencia van tejiendo para dotar de sentido y continuidad los pasados reales y posibles con los que se forjan la identidad de los pueblos.

Susana honró con su bonhomía, con sus aportes precisos y originales, con su cálido y fresco sentido del humor, varios de mis cursos. La recuerdo indignada ante la vehemente y fatal obstinación del rey Lear despreciando a su hija más amada y más fiel, divertida con las réplicas veloces e ingeniosas de la Beatriz de “Mucho ruido y pocas nueces”, asombrada ante el control de las referencias hipertextuales de Virginia Woolf en “Orlando”, sonriente siempre y fascinada al tratar con las íntimas analogías entre “El Aleph” y el canto último de la Comedia de Dante.

Cuando publicó su excelente obra que tiene como centro a Gardel y como base la hipótesis de la filiación uruguaya y concretamente de Tacuarembó, me la regaló con las siguientes palabras: “Ya sé que para vos es francés, pero probá a escucharlo desde aquí”. Realmente me conmovió. Semanas más tarde, en el curso de Historia de la Música (ese año tocaba la música vocal), ya nos encontrábamos recorriendo las incidencias del canto llano, el trabajo sobre la polifonía en la escuela de Notre Dame, Monteverdi, Doménico Scarlatti, Haendel con sus exigencias de registro. Avanzar por las varias épocas y estilos en la apreciación de las formas vocales nos trajo previsiblemente al siglo XX y anuncié que iba a presentar voces de cantantes populares, no de bel canto. Todavía me parece verla cierta inclemente tarde de julio, sirviéndose un café y levantando las cejas con esa provocativa sonrisa con la que se anticipaba a los mejores encuentros y que era la delicia de todos los asistentes: “Supongo que en el repertorio no faltará el jazz, el tango, la canción francesa…”. La broma era casi privada; le respondí: “Sí, en la chanson française incluyo a Jean Sablon, Charles Trenet, Maurice Chevalier, George Brassens, Yves Montand… y a Charles Romuald Gardes…”. Y con esa velocidad de la inteligencia que todo lo ve y todo lo sintetiza en un instante, me replicó: “Qué buena idea, me parece muy interesante; pero cuando te toque el capítulo uruguayo no te olvides de Gardel, porque eso de dar una clase de historia de la voz y dejar a Gardel afuera es toda una injusticia, ¿no te parece?”.

Así era Susana. Nunca dejaré de agradecer su amistad.

TE PUEDE INTERESAR