La revolución keynesiana cuestionaba la separación rígida entre gasto público y privado. El crecimiento y el empleo, decía Keynes, dependen de mitigar dos tipos de despilfarro: el uso ineficiente de algunos recursos y la imposibilidad de desplegar otros. Si bien el capitalismo superó al socialismo en términos de eficiencia distributiva, su dependencia de ciertas expectativas de ganancias inciertas hizo que recursos potenciales quedaran sin explotar. En consecuencia, el estado normal de la economía capitalista tenía que ver con una capacidad productiva subutilizada. Para superar este problema, Keynes proponía un acuerdo: conservar un sistema de libre mercado por sus beneficios en términos de eficiencia, pero depender de una inversión pública autónoma para garantizar el pleno empleo… Con la caída del intervencionismo keynesiano, las discusiones sobre políticas hoy en día han vuelto a la vieja parálisis entre la economía del lado de la oferta basada en el mercado y una estrategia del lado de la oferta arraigada en la política industrial. Esto se hace eco de la división capitalista-socialista de principios del siglo XX. Entonces como ahora, el debate económico se centra en si el gasto privado o público es más efectivo a la hora de generar riqueza y garantizar su distribución equitativa. La revolución keynesiana eludió este dilema microeconómico al introducir un concepto novedoso, la macroeconomía, que acentuaba la insuficiencia de la demanda en lugar de la ineficiencia de la oferta. Este es el ingrediente ausente en el debate sobre política económica de hoy. En consecuencia, los compromisos con una inversión pública están encorsetados por reglas fiscales que parten de la base que causan daño.

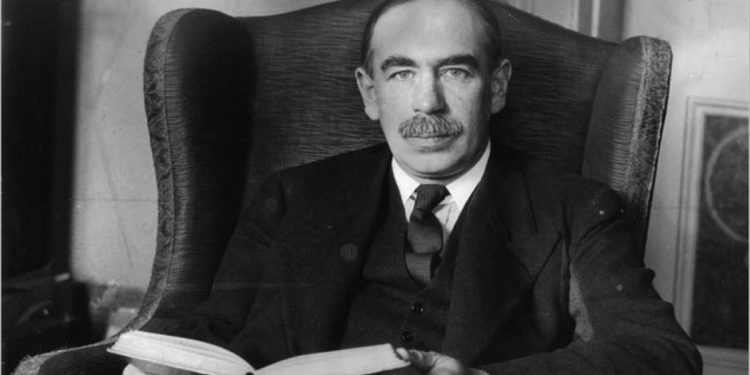

Robert Skidelski, en Project Syndicate

TE PUEDE INTERESAR: