La democracia de la cual hoy nos ufanamos, no nació por generación espontánea. Fue el resultado de muchas luchas y de muchos desvelos a lo largo de nuestra historia independiente. La Carta Constitucional de 1830 fue el comienzo, pero no resolvió cabalmente el tema que actuó como detonador de nuestra gente para independizarnos de España, que fue la soberanía que se retrotrae al pueblo. Consecuencia lógica de la invasión napoleónica…

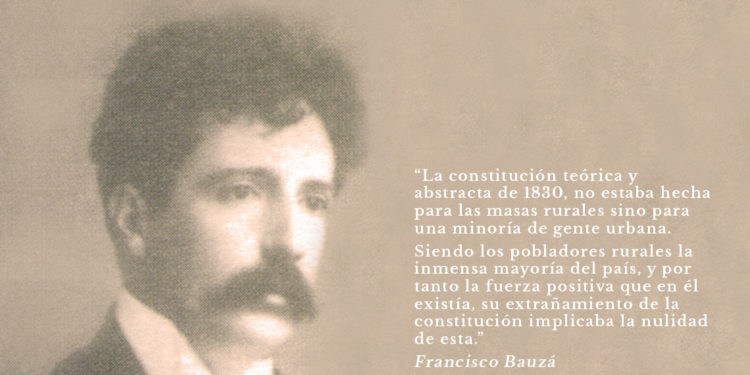

Bauzá vio con claridad el fenómeno. La constitución teórica y abstracta de 1830, no estaba hecha para las masas rurales sino para una minoría de gente urbana. Siendo las masas rurales la inmensa mayoría del país, y por tanto la fuerza positiva que en él existía, su extrañamiento de la constitución implicaba la nulidad de esta.

El presidente de la República, Bernardo P. Berro, diría en su mensaje a la Asamblea: “La Constitución de la República contiene disposiciones que la experiencia de los años transcurridos, desde que fue puesta en vigor, han mostrado ser muy inconvenientes. Contiene también otras que esa misma experiencia ha demostrado ser impracticables. Para evitar lo primero y suplir lo segundo, se ha hecho lo que la constitución prohíbe y no se ha practicado lo que ella manda, es decir, se ha creído encontrar en su violación un bien y un deber, y en su observación un mal y una culpa…

¿Qué es mejor, violar la constitución para evitar el mal que de observarla viene, o corregirla para suprimir ese mal y esa violación?”

Así, el fenómeno constante de la violación constitucional en el país y la falta de institucionalismo, no habla tanto contra el país mismo como contra la bien intencionada Carta Magna.

Lo que sí es indudable, es que la visión del demos de los constituyentes de 1830 difería sustancialmente del enfoque artiguista basado fundamentalmente en la experiencia de los cuerpos capitulares. Y es ahí donde se le puede hacer el mayor reproche. Los constituyentes de 1830 podrían haber prescindido de toda realidad histórica del país, y de su contexto regional “para imponer una constitución abstracta”, pero no podrían nunca haber ignorado que la participación de la gente en la cosa pública es un derecho fundamental del ser humano.

Cuando Artigas ordena que se congregue a los vecinos de cada jurisdicción con el objeto de elegir el diputado que debería representarlos en el Congreso de Tres Cruces, estableció como único requisito para ser elector, que estos debían “reunir las calidades precisas de prudencia, honradez y probidad”. Y cuando a los Pueblos libres, el Congreso de Oriente le oficia al Comandante General de las Misiones, Andrés Guacurarí, diciendo “Y dejará a los pueblos en plena libertad para elegirlos a su satisfacción pero cuidando que sean hombres de bien, y de alguna capacidad para resolver lo conveniente”…

La Constitución que no es otra cosa que el documento que regulaba el funcionamiento del nuevo Estado oriental, que no contaba con límites territoriales, y lo salvó de ser bautizado –por la mayoría de la Asamblea- como “Estado de Montevideo”, la oportuna intervención de Lázaro Gadea (primo de Artigas).

¿Quiénes eran los electores? Teóricamente estaban solo habilitados a emitir su voto menos del 5% de la población que en aquel entonces rondaba el entorno de 74.000 habitantes de los cuales 60.000 vivían en la campaña. La suspensión de la ciudadanía pesaba sobre la inmensa mayoría. No hablemos de las mujeres que en aquel entonces, por una concepción masculina que primaba en el mundo, no participaban de la vida cívica. Lo que sí resulta inaudito es que no tuvieran derecho a voto “el sirviente a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea”, “notoriamente vago”; “por el hábito de ebriedad”; “por no saber leer ni escribir”; “por deudor al fisco”… Y me detengo aquí, en este segmento de la población que era abrumadoramente mayoritario y era precisamente el que había revistado en la lucha emancipadora, con Artigas, Lavalleja, Rivera, Oribe… Y además al estar capacitados para el manejo de las armas eran los electores natos de los cabildantes que en definitiva legalizaban la autoridad del “Protector de los Pueblos Libres” y los jefes que lo secundaron.

En este régimen censitario y excluyente, cuando se hablaba de elecciones ¿a qué se aludía? ¿Y qué garantía había para los actos eleccionarios? Había una ausencia total de garantías. El padrón era elaborado por funcionarios del gobierno. Había habitantes inscriptos que no existían y los comisarios detenían y encarcelaban por supuestos delitos a los que iban a votar en contra de los candidatos oficiales, para de esa manera asegurarse los votos para designar al presidente que se elegía a segundo grado por la Asamblea Legislativa. El voto era “público”, es decir, cantado en voz alta, y se votaba generalmente en el atrio de las iglesias. El documento era la “balota” (lo que hoy es la credencial) que por supuesto carecía de foto y huellas dactilares. Cuando el elector llegaba a la mesa, firmaba una lista afirmando que sabía leer y escribir. Fue sin lugar a dudas, esta nuestra primera Carta Constitucional, sí Republicana, con tres poderes consagrados en la letra, pero no democrática.

Reformismo de José Enrique Rodó

José Enrique Rodó no fue solo uno de los pensadores más descollantes con que contó nuestro país y el de mayor renombre internacional, sino que tuvo una muy fecunda y brillante labor parlamentaria como diputado colorado, en tres legislaturas sucesivas. Siempre bregó por la paz, y la guerra civil de 1904 le pareció una salvajada. “Lo único que puede garantir la paz, de una manera estable y duradera –lo digo con convicción profunda- proclamó enfáticamente en el parlamento el 6 de abril de 1903, con motivo de la salida pacífica de Nico Pérez, es la práctica leal y resuelta de las instituciones, es el régimen franco de la legalidad”… Cuando así se expresaba, era al comienzo de su carrera parlamentaria. Pero Rodó ya era un escritor exitoso que había llegado al cenit de la fama como escritor. Su obra cumbre Ariel –seguramente más conocida en el mundo que su propio nombre- había constituido uno de los mayores éxitos editoriales del habla castellana de comienzo del siglo XX , y figuraba como libro de cabecera de la juventud universitaria y de la intelectualidad de toda América Latina y España. Y la clara fortaleza de su mensaje idealista había alumbrado al mundo pensante (latino y no latino) de aquel entonces, como una bengala en la noche de los materialismos académicos.

Sobre este singular escritor se ha escrito mucho. A favor y en contra. Pero cuando se lo ataca se lo hace irresponsablemente, tergiversando su pensamiento, ninguneando su valor literario y sobre todo ubicándolo en política donde no corresponde. Rodó es todo lo contrario de un conservador. No sé si el rótulo de progresista se adecúa a su pensamiento, pero yo diría sí, el de innovador. A su esclarecida mente le ofende lo estático, lo esclerótico, el entregarse en el banquete de la vida sin haber ensayado todas las posibilidades. “Renovarse es vivir” es su lema. Y son las palabras con que comienza su otra gran obra: Motivos de Proteo. “El tiempo es el sumo innovador”…

Y es así, que angustiado sobre la terrible experiencia que se vivió con la guerra fratricida, se expresa como si estuviera informado de lo acordado entre Luis Alberto de Herrera y Pedro Manini Ríos, principales negociadores por cada uno de los dos bandos en pugna en la Paz de Aceguá, de buscar la manera de reformar la Constitución de 1830 para evitar que la bandera de los alzamientos revolucionarios, que eran la falta de participación en la cosa pública, perdiera fuerza. “Cuando el espíritu del pueblo se afanaba por encontrar el medio con que propender a recobrar el bien inmenso de la paz”, hace retumbar su voz en el recinto parlamentario a los 90 días del acuerdo, “surgió una fórmula que proponía, como base donde afianzar la paz del país: la reforma constitucional…”.

En la sesión del 23 de diciembre de 1904, Rodó pide la palabra y le sale al cruce con un memorable discurso destinado a marcar escuela. Estaba convencido que una de las causas de la violencia –no la única- en que había vivido el Uruguay en los últimos 70 años se debe a las falencias de nuestra Carta Magna del 30. “Participo, como el que más, del respeto histórico que se debe a la obra de los constituyentes del año 30; pero ese respeto no asume en mi espíritu el carácter de una idolatría literal”, y plantea el concepto dinámico del devenir de la historia, “…los hombres en quiénes delegó el ejercicio de su soberanía una generación remota, aunque haya sido la generación fundadora de la nacionalidad, hayan podido amarrar a su voluntad y su criterio, el criterio y la voluntad de las generaciones sucesivas, en cuanto a la forma de resolver en cualquier instante de sus propios destinos, y modificar, con arreglo a necesidades nuevas que pueden ser perentorias, sus instituciones fundamentales”.

TE PUEDE INTERESAR