A casi 500 años del descubrimiento europeo del Río de la Plata, en toda su cuenca –de Piratiní a Venado Tuerto y de Bagé a Potosí–, los rioplatenses todavía ignoramos lo esencial de los procesos que llevaron a la conformación de nuestra identidad cultural. Un pobre esquema de tres o cuatro puntos, repetido con algunas variantes por la mayoría de los historiadores, nos permite saltearnos casi 400 años de Historia: primero fue la conquista, entendida como la derrota del elemento indígena como entidad cultural y su expulsión hacia zonas marginales, Europa ha extendido sus fronteras. Después sigue la colonia (castellana o portuguesa) que es la “siesta colonial”, el epimedioevo ibérico trasladado a América: mejor olvidarlo.

Posteriormente ocurren las guerras de independencia, la revolución con mayúsculas. A partir de entonces, gracias a una extraordinaria mutación producida en lo más profundo de la sociedad colonial, una pléyade de próceres pondrá a la América española a gobernarse a sí misma. Es la parte más frondosa de la historiografía platense y también la más incomprensible: los trabajos de los historiadores presentan a sus “nuevos” protagonistas dotados de “nuevas” ideas asimiladas de las que entonces se han propalado por el mundo y que incluso compiten con ellas por su espíritu innovador. Estos “nuevos” protagonistas habrían creado una “nueva” realidad, por lo que la explicación de su comportamiento o del resultado de sus acciones necesariamente va a buscarse en esos “nuevos” elementos y nunca en la continuación del período colonial, ya concluido y olvidado. Para tal concepción de nuestra historia se trata de ver si las “nuevas” ideas que aporta cada “nuevo” dirigente se adaptan mejor o peor, si fueron mejor o peor comprendidas, si lesionan más o menos diversos intereses. El cuarto lugar de este esquema lo ocupan las guerras civiles: nuevamente sus exabruptos y sus demenciales excesos solo se explican en el marco de la “nueva” realidad, es la “necesaria” infancia de cualquier nación. A estas se superpone el alud de miserables que Europa expulsa hacia estas regiones de sutil demografía. El resultado es que si ya éramos un baluarte de la modernidad como consecuencia de un proceso de frenética adopción ideológica ahora lo somos doblemente porque compartimos los genes biológicos de las naciones que, ciencia, técnica y ejércitos mediante, están construyendo el “mundo moderno”.

Sobre esas bases tan auspiciosas –estábamos tanto o más adelantados que los más adelantados y como no teníamos historia, como éramos “nuevos”, no teníamos que arrastrar las rémoras del pasado– sucedieron otros 100 años y la lista de las cosas en que nos hemos retrasado en estos países del Río de la Plata incluye casi todo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los “europeos” rioplatenses reclamamos limosna mientras que nuestros parientes europeos rebosan de riqueza? No es un problema de tiempo ni de distancia, los Estados Unidos son tan nuevos y tan americanos como nosotros. No basta con echarle la culpa al “otro” que hoy nos domina. ¿Por qué no dominamos nosotros? ¿Por qué en su momento –cuando éramos tan “iguales”– nos dejamos dominar?

Son muchos años, siglos, en que casi todo nos sale mal: sembramos libertad, recogimos tiranos; sembramos riqueza y cosechamos pobreza; sembramos escuelas y florecen los marginados… La experiencia histórica hace inútil seguir insistiendo en que es un problema de ideas políticas o de los gestores de esas ideas. Aquí han opinado todos y, en mayor o menor medida, han gobernado todos también. Es necesario buscar nuevas perspectivas, dejando de lado los grandes procesos económico-ideológicos en que, hasta ahora, se han concentrado nuestros esfuerzos de autocomprensión.

Este ensayo parte entonces de la premisa de que hay algo intrínseco al rioplatense que lo predispone al fracaso y, por lo tanto, se centrará en responder a la pregunta de cuál puede ser ese factor unificador, siendo que provenimos de tan diversos orígenes.

La respuesta la encontramos en la historia de la transmisión de la cultura –en su sentido antropológico– a nivel regional. Dicho en otras palabras, establecido un estatus cultural inicial –una determinada forma de encarar la vida y de resolver los problemas que esta plantea–, investigamos cómo fue el mecanismo de su transmisión, de padres a hijos, de residentes a recién llegados, y qué posibilidades había de introducir nuevos elementos.

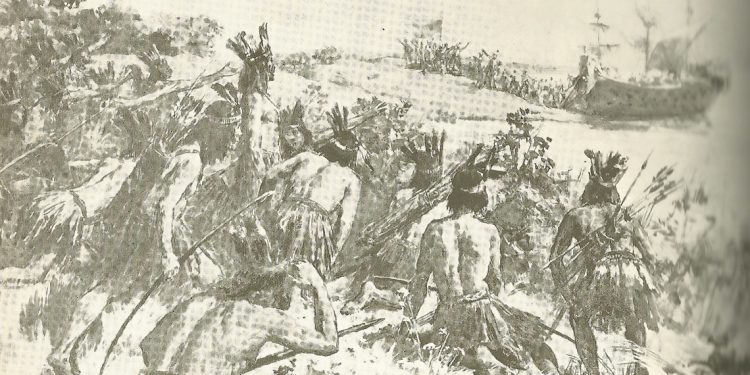

El resultado del análisis es sorprendente: en la cuenca del Plata –en la Europa trasplantada a América– impera, casi intacta a nivel idiosincrático, la cultura de la macro etnia tupí-guaraní que señoreaba en la macro región (incluyendo la costa atlántica hasta el Amazonas) cuando la llegada de los primeros europeos, hacia el año 1500. Desde esa fecha hemos participado de la modernidad actuando con reflejos culturales del neolítico. Casi un imposible. De justificar estas afirmaciones trata este trabajo.

Antonio Lezama (Montevideo el 17 de agosto de 1955) es doctor en Arqueología, profesor de Historia e investigador uruguayo, autor del libro La historia que nos parió, en el que ahonda acerca de la importancia de la influencia tupí-guaraní en el desarrollo de la idiosincrasia de la sociedad rioplatense. Con la mencionada obra ganó el premio ensayo de Historia y Biografía del Ministerio de Educación y Cultura 2007.

TE PUEDE INTERESAR: