La idea de un Estado privatizado parecería una contradicción. Sin embargo, es el estado de contradicción en el que vivimos en la actualidad. Sin exagerar, se puede decir que si el siglo XX fue la época de la burocratización del Estado moderno –con su clase ampliada de ministros, funcionarios y empleados públicos– el siglo XXI ha sido la época de su privatización. Desde la década de 1980, los gobernantes de todo el mundo han prometido gobiernos más pequeños. El presidente estadounidense Bill Clinton, en su discurso del Estado de la Unión de 1996, proclamó en dos ocasiones que “la era del gran gobierno ha terminado”. Pero Clinton se equivocó. Lo que la nueva era ha traído no son gobiernos más pequeños, sino más grandes, aunque privatizados.

Es importante señalar que un Estado privatizado no es lo mismo que un Estado más pequeño. Incluso en Estados Unidos, el caldo de cultivo de los defensores neoliberales del “gobierno pequeño”, el gasto público ha aumentado sustancialmente en las últimas décadas y la mano de obra total contratada por el gobierno federal también ha aumentado. Sin embargo, su composición y modos de funcionamiento han cambiado. Mientras que el número de funcionarios ha permanecido más o menos invariable, el número de contratistas privados ha crecido de forma considerable. Los contratistas privados en Estados Unidos ascienden a unos 12,7 millones de empleados, un número muy superior a la suma de la plantilla civil federal, los trabajadores de correos y el personal militar uniformado (4,25 millones). Mientras tanto, el intercambio contractual se ha convertido en el principal instrumento de gobierno, hasta el punto que el Estado administrativo se ha redefinido como “el Estado contratante”. En resumen, mientras el gobierno se está transformando en un nexo de contratos con actores privados, los actores privados se van transformando, a su vez, en gobierno.

Efectivamente, aunque los legisladores elegidos, los jueces designados y las entidades ejecutivas siguen siendo un componente importante de muchos gobiernos democráticos contemporáneos, gran parte de la práctica de gobernar es subcontratada a instituciones privadas, ya sean organizaciones con o sin fines de lucro. Mientras los historiadores aún debaten cómo y por qué se ha producido esta dramática, aunque silenciosa, transformación del modo de gobernar, hay cuestiones éticas y filosóficas que urge abordar. ¿Puede alcanzarse la justicia y garantizarse la legitimidad democrática en un Estado privatizado? ¿Qué consideraciones éticas deben guiar los debates sobre la creciente privatización del gobierno? ¿Cuándo es moralmente objetable el uso de medios privados para fines públicos y por qué? ¿Existen funciones públicas que nunca deberían ser delegadas a actores privados, incluso si al subcontratarlas un gobierno pudiera lograr mejores resultados?

Lo negativo de la privatización no es –al menos en lo medular– que corrompa el significado o la naturaleza de algunos bienes u objetivos concretos, ni que haga imposible la provisión de ciertos bienes intrínsecamente públicos. Tampoco es solo el hecho de que la privatización pueda encarnar una forma objetable de racionalidad neoliberal, o que los actores privados tiendan a estar motivados por consideraciones objetables y lucrativas, o que no rindan cuentas en el sentido de carecer de transparencia o no responder a la comunidad. El error fundamental de la privatización consiste más bien en la creación de un acuerdo institucional –el Estado privatizado– que niega la igualdad en las libertades, entendida no como mera no interferencia, sino como una relación de independencia recíproca. Lo hace haciendo que la definición y el cumplimiento de los derechos y deberes de los individuos, así como la determinación de sus respectivas esferas de libertad, dependan sistemáticamente de la voluntad meramente unilateral de actores privados. Entendida así, la privatización no supone solo una transformación institucional de la forma de gobierno, sino también, y más fundamentalmente, una transformación normativa. Representa nada menos que una regresión al estado de naturaleza precivil, entendido no en el sentido hobbesiano de un estado de conflicto siempre potencial, sino en el sentido kantiano de una condición normativa de justicia meramente “provisional”, dependencia objetable y falta de libertad.

Como ideología, el neoliberalismo aboga por una restauración del liberalismo, entendido como una era de gobierno limitado que supuestamente regía antes de la era del Estado de bienestar y la socialdemocracia. Sin embargo, como práctica de gobierno, el neoliberalismo produce lo contrario: un renovado orden feudal en el que el poder político se ejerce cada vez más sobre la base de obligaciones negociadas privadamente, con fines no públicos y, en última instancia, con determinaciones unilaterales. El neoliberalismo es, por tanto, intrínsecamente antiliberal, en la medida en que contradice un aspecto central de cualquier liberalismo factible: la idea de que el poder político debe ejercerse en el ámbito público y con fines exclusivamente públicos.

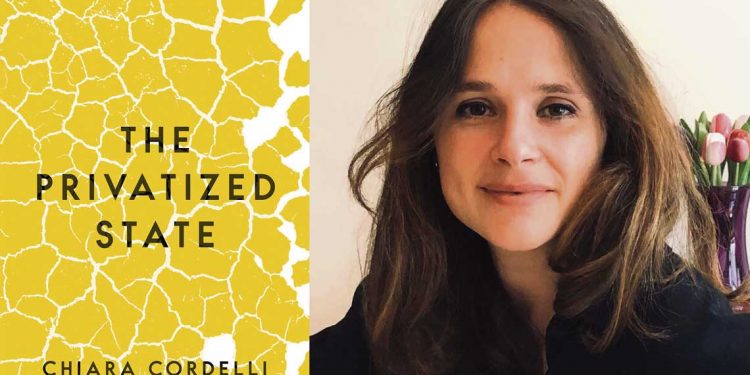

Chiara Cordelli, en “Why privatization is wrong” (Por qué la privatización está mal), Boston Review (2020)

TE PUEDE INTERESAR