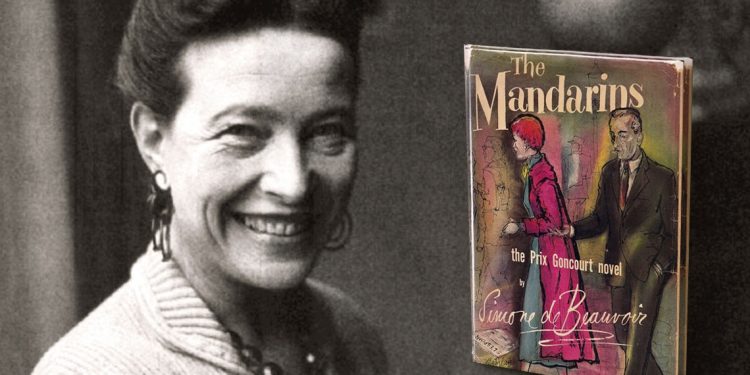

Los Mandarines es como titula Simone de Beauvoir su más importante obra literaria, ganadora del Premio Goncourt.

La controvertida escritora francesa, que gozó de una imagen descollante a partir de los años 1950, escribe esta historia tratando de desnudar a ciertos escritores de postguerra, que a su entender conformaban bandos ideológicos antagónicos y se disputaban el dominio de la mente de gente que intentaba rebrotar, superando las heridas aún no cicatrizadas de la Segunda Guerra mundial, y para su asombro, son testigos de cómo comienza a esbozarse una tercera hecatombe de dimensiones globales.

La obra que describe el desencanto y la incertidumbre de esos años, por momentos pretende ser una severa autocrítica a la intelectualidad de aquel entonces. Con nombres cambiados allí participan ella misma con Jean Paul Sartre, así como también figuras tan distantes de los compromisos políticos de la autora y su pareja como Albert Camus y el escritor húngaro Arthur Koestler. Cambiándole los títulos, también hace participar a los medios escritos que divulgan la cátedra de los nuevos rectores, con los iracundos nuevos vientos de confrontación con que la nueva intelligentsia agita arteramente el pensamiento europeo.

Si no fuera por la hipocresía y la doble personalidad de la escritora, el libro constituye un duro y certero alegato contra la petulante tentación de erigirse en pomposos rectores del pensamiento (mandarines) que se padece en todas las latitudes.

Pero así como el aparato publicitario de su época promocionó y elevó a Sartre y Beauvoir como la mayor expresión de lo “filosóficamente correcto”, en los últimos años se han levantado voces que cuestionan duramente al dúo “existencialista”, considerándolos como el paradigma del mayor cinismo.

Y así como se cayó el muro de Berlín tan silenciado -cuando no aplaudido por ambos- así también se fue derrumbando el mito de estos fundadores de una escuela de pensamiento, de enorme penetración, que anegó muchas de las mentes más sensibles de la segunda mitad del siglo XX.

Lo primero que deberíamos reprocharle a estos “mandarines” del intelectualismo, es que hayan sido en su mayoría extremadamente condescendientes con un mundo tan cruel y a pesar de todo incomprensiblemente aceptado por ellos.

Con motivo del centenario del nacimiento de Beauvoir, la prensa francesa de todo el espectro político, no escatimó las más punzantes acusaciones a quien la generación anterior venerara como “papisa” de la izquierda feminista. “Manipuladora y frágil…” la vapulea Le Nouvel Observateur “¿Cómo construyó su leyenda entre verdades y mentiras?”

Y J. P. Quiñonero, corresponsal en París de ABC bajo el título La caída de un mito, se despacha: “Beauvoir y Sartre vivieron la ascensión del nazismo, la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial, muy alejados de todo compromiso. En Berlín, la pareja no percibe nada inquietante en Hitler. Ante las batallas de la guerra civil española sólo demostraron una indiferencia olímpica. Cuando los nazis toman París, Beauvoir comienza a colaborar con Radio Vichy, la radio oficial de los colaboradores con Hitler. Y Sartre publica en 1943 uno de sus grandes libros filosóficos…”

Más allá de este furor revisionista, con ribete iconoclasta, a nivel europeo, pensemos que también hoy en nuestro medio, los que pretenden constituirse como sumos pontífices de la cultura para seguir profundizando viejos casilleros, pueden más tarde o más temprano correr la misma suerte de la pareja de gozadores de las aplaudidas tertulias del París ocupado. La ambigüedad maliciosa en el uso de las ideas políticas y el desdoblamiento de la personalidad tiene un límite.

Vengamos a nuestra realidad vernácula. Se ha pretendido desde el inicio de la Independencia y se pretende hoy imponer un texto único de nuestra historia, sin matices, con una tajante línea divisoria que separe a los buenos y a los malos.

En el siglo XIX, en el bando de los malos para las clases cultas, es decir la historiografía incipiente, inequívocamente estaba incrustado Artigas. El libelo de Berra era uno de los tantos estudios panfletarios con que se pretendía menoscabar la imagen del Caudillo. No era solo que la pulida clase doctoral no lo entendiera. Era que su recuerdo afectaba poderosos intereses que esta gente representaba.

Entrado el siglo XX la batalla se da en el campo de las ideas. Fundamentalmente fabricando una falsa dialéctica en el campo de lo social.

Se pretende desconocer que la sensibilidad por la justicia no fue monopolio de ningún dirigente en exclusivo ni de ningún sector en particular. Reconociendo a la figura de Batlle y Ordóñez como el gran reformador en social -sobre todo en su primera presidencia- no podemos ignorar a sus dos colaboradores inmediatos: Manini y Arena.

Otro excolorado, Emilio Frugoni, fue el fundador del Partido Socialista. Tampoco podríamos pasar por alto la preocupación por lo social de los dirigentes blancos, como Herrera, Roxlo y muy especialmente Carnelli.

Y mal que le pese a algún “mandarín” dolido, debemos recordar a José Enrique Rodó que dio su voto y su apoyo a las dos presidencias de Batlle y aportó su valioso talento como legislador “al trabajo obrero”. No es por casualidad cuando Jean Jaures (el líder de la Segunda Internacional) visitó Montevideo, pidió que Rodó lo acompañara en el banquete porque “Ariel era su libro de cabecera…”.

TE PUEDE INTERESAR